【编者按】今天恰逢“国际不打小孩日”。该提议1998年由美国一个反体罚组织提出,以宣传反体罚观念,提倡正确的家庭教育。我国的《未成年人保护法》规定:“学校、幼儿园、托儿所的教职员工应当尊重未成年人的人格尊严,不得对未成年人实施体罚、变相体罚或者其他侮辱人格尊严的行为。”本文通过综述国内外有关童年逆境经历创伤的研究,指出打小孩不仅是公共卫生问题,还直接影响下一代的健康发展,不利于建设生育友好社会。

3月25日,威海5岁男童被生母及其男友殴打致死一案开庭。据起诉书显示,因为孩子晚上睡觉晚,两人曾商量“狠狠打一顿”以管教孩子,多次殴打孩子面部及胸腹部,最终导致孩子因肝脏破裂及多脏器出血休克死亡。检方以故意杀人罪追究男友石某某责任,以故意伤害罪、开设赌场罪追究生母陈某责任。

在我经营的一家女性书店里也遇到过打孩子的事情。书店监控录像显示,一个中年男子和一个常来书店的六年级女孩没说几句话,就突然暴怒。他从花盆中抽起一根支撑花茎的竹条就开始抽打她,打了差不多快十下,边打边吼骂。女孩躲在角落里哭着说:“你冷静一点,冷静一点。”第二天当我从录像中发现了这个情况,我震惊了——我们书店有明文规定“本店不许打小孩”,尤其是女孩,竟然有人在公共场合贸然行凶。

我知道,在公共场合遇到未成年人遭遇侵害,每个公民有强制报告的义务。2020年5月,最高人民检察院与国家监察委员会、教育部、公安部等九部门联合出台《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》,规定发现侵害未成年人案件必须强制向公安机关报告。2021年6月新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》将该制度纳入,正式实施。规定要求,密切接触未成年人的单位及工作人员,包括中小学、幼儿园、校外培训机构、未成年人校外活动场所等教育机构及校车服务提供者,托儿所等组织和机构,有“强制报告义务”,在工作中发现未成年人身心健康受到侵害,疑似受到侵害或者面临其他危险情形的,应当立即报告。

经过多方打听,我最后确认打人者是女孩的爸爸,但女孩妈妈的态度显然是认同爸爸的。事情已经过去一天了,女孩的后续情况不明,如果回家之后一家人又和和气气了,我现在再去报警还会被受理么?

据一位深圳一线社工介绍,社区中打孩子现象屡见不鲜,最严重的,有被奶奶用开水体罚的男孩,烫伤一整条胳膊。但因为没有达到轻伤的程度,很难立案。像我遇到的这个“竹条炒肉”事件,估计就更难立案了。

而且,报案之后,会不会导致家长反而更严重地惩罚女孩?我曾经护送一个遭遇霸凌而躲进书店的青春期女孩回家,和她奶奶说明来由后,奶奶当着我的面,抄起门口的拖鞋就打了过去,边打边说“为什么不欺负别人就欺负你?你到底做了什么不要脸的事?”这件事让我知道,只要受到伤害的孩子没有人身保护令、不离开家,社会压力一旦给到家庭,一定还是会转嫁到孩子身上,不仅有身体上的暴力,也会有言语上的羞辱,尤其是对女孩。

体罚裹挟着心理攻击,是身心暴力。带来的不仅是身体损伤,也包括情感创伤。

为了避免报警给女孩带来伤害,我必须更谨慎一点。我试图征求当事女孩的意见,但一直联系不到她,我只能向我认识的曾因挨打报过警的女孩了解情况。

根据她的经验,她报警后调解环节没有女警到现场,也会被说:“如果你父母因为打骂你,你把他们送进去了,你弟弟妹妹怎么办?”挨打后手臂上的血印子也让她感到羞耻,不愿意在报警的过程中给更多人看到。说起这件过去很久的事,这个15岁女孩的情绪还是难以平静,这段糟糕的体验对她来说是童年的不良经历。她担心我报警之后,这两天在书店挨打的女孩会和她遭遇一样的事情。

最终我选择了放弃。强制报告的目的应该是从身心两方面保护受侵害的未成年人。在报告的过程中,目前还无法让当事人免受心理攻击,我选择放弃报告,阻断二次伤害。

好在没过几天,这个在书店挨打的女孩又出现在了书店,跟什么都没发生一样。我心里的石头暂时落了地。

童年逆境影响终身健康,尤其是女性

在中国人的家庭文化中,“不打不成材”“棍棒底下出孝子”的观念依然根深蒂固。除了非常严重的肉眼可见的致死致残的情况,国人一般都会觉得孩子挨打挨骂是小事。

事实并非如此。体罚不仅伤身,还会伤脑。早在2003年出版的第一套《全年龄全方位的科学性教育》丛书之《婴幼儿科学性教育》(刘芳,2003)一卷中就记录了一个打屁股伤脑的例子,爸爸打儿子,因臀部突然受力,通过脊柱传导至环枕关节,使得头颅受到脊柱和外力的挤压,导致脑干损伤,原本活泼灵动的孩子,突然出现反应迟钝、嗜睡的症状,最终开颅后才发现,孩子脑干左侧小脑桥脑角处出现黄豆大的血肿。

以体罚为代表的童年逆境经历(Adverse Childhood Experiences,ACEs,也称为“童年不良经历”),带来的创伤不仅存留在颅底,也会长期停留在心理上,甚至通过表观遗传改变基因表达。

这并非无中生有。美国内科医生文森特·费利蒂(Vincent Felitti)和流行病学家罗伯特·安达 (Robert Anda)等人于1998年首次系统性地将童年逆境经历与成年后的多种健康问题联系起来。这项研究基于17421个生活在美国富人区的成年、高教育水平的白人样本,1998年发表于《美国预防医学杂志》,后续跟踪研究15年。研究发现,童年逆境经历与肥胖、药物滥用、抑郁、心脏病、吸烟、酗酒、癌症及慢性肺病等高风险健康行为和疾病密切相关。超过25000项后续研究验证了这些结论,确认童年逆境是全球公共卫生中的重要议题。

童年逆境经历是通过长期慢性压力引发“毒性应激反应”,导致下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴和交感-肾上腺髓质(SAM)轴的功能失调,产生炎症反应,进而损伤免疫系统和精神健康脆弱(哈里斯,2020)。

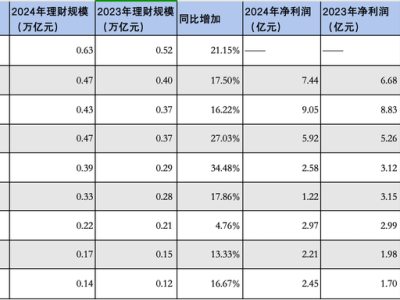

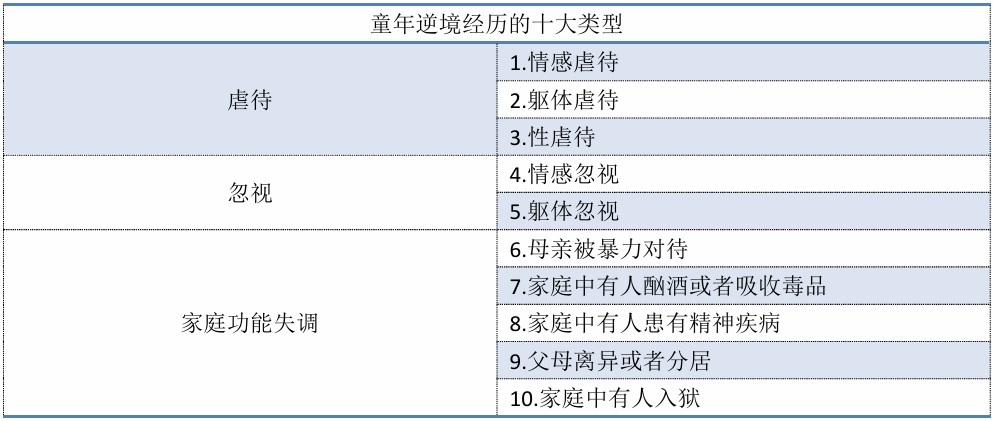

(表格译自美国疾控中心网站)

美国疾控中心将童年逆境经历分为十大主要类型(上图),每符合1类算作1分,最高分10分。费利蒂医生和安达医生的研究发现,分值2分以上者,患自身免疫性疾病的概率是普通人的2倍,4分及以上的人患心脏病、癌症的概率是零分者的2倍,分值超过7分的人比其他人患缺血性心脏病的概率高3.5倍。

儿科医生娜丁·伯克·哈里斯的研究表明,童年逆境经历导致儿童皮质醇水平升高和海马体缩小,显著增加肥胖、学习及行为障碍的风险,并使女孩在青春期更易出现性行为异常。费利蒂等人(1998)和娜丁(2020)的研究表明,童年逆境使青少年长期处于高压环境中,导致大脑发育受损,学习成绩下降、社交困难,并通过暴饮暴食、物质滥用等不健康行为寻求安慰。家长对这些问题进行严厉管教或错误诊断,不仅不能解决问题,反而加重了创伤,最终导致肥胖、焦虑、抑郁等严重且不可逆的健康问题,甚至付出生命的代价。

经过20余年的补充研究,美国疾控中心确认的童年逆境经历类型最新版本中,增加了1类“药物滥用”,以及其他相关的逆境类型,包括:霸凌、社区暴力、自然灾害、难民营或战争体验、目睹或体验恐怖主义者行为(下图)。

图源:https://www.cdc.gov/aces/media/images/Types-of-ACEs.png

研究已知,童年逆境经历可以从七个方面改变儿童大脑(唐娜,2021;哈里斯,2020)。近年的研究更加清晰地揭示了童年逆境经历与基因表达的关系。2024 年 12 月,哈佛大学Lussier等人在《自然-精神卫生》发表的研究发现,逆境中的儿童DNA甲基化变化与抑郁症状增加相关,特别是在3-5岁敏感期遭遇逆境的儿童,后期患抑郁症风险加倍。

近年来中国本土的童年逆境经历的循证研究也逐渐增加。

Lin等人(2021)基于11972名45岁及以上中国人发现,童年逆境经历分值超过4者罹患肺癌、肝癌和肾病的风险显著增加。

多项针对青少年的研究表明,童年忽视和虐待与自伤行为、焦虑及抑郁密切相关。陈雁如等人(2019)在安徽、广东、云南、黑龙江和湖北等省对14162名中学生调查,发现童年忽视和躯体虐待是农村青少年非自杀性自伤的重要危险因素。卜钰等人(2017)对北京大兴区和海淀区797名儿童进行问卷调查,指出经常遭受抚养者辱骂、威胁或漠视的儿童自尊发展受阻,导致社交焦虑。侯佳璐等人(2022)的研究显示,童年创伤与青春期抑郁存在正相关关系。谭红秀等人(2023)在广东韶关市对3250名中学生调查发现,童年情感虐待不仅直接增加青少年自伤行为的概率,还通过焦虑间接影响自伤行为,且情绪表达抑制调节了情感虐待与焦虑之间的关系。

童年逆境经历对青少年的影响,也存在性别差异。

2017年,上海对1700名10-14岁学生进行研究(Zuo等人,2021),结果显示,童年逆境经历与校园霸凌显著相关,且童年逆境经历分值较高的女孩更易遭受校园暴力。

一项国家社科基金支持的研究(万国威等,2022)显示,遭遇过童年逆境的女孩受到的心理创伤更为明显。该研究在全国8个省对2409名农村男童、2534名农村女童进行调查,发现中国农村儿童普遍经历过躯体和情感暴力,男童比女童遭受到更多的家庭暴力行为,但女童更易出现抑郁。这个研究也证实,在世界范围内有关“女童创伤后负面情绪高于男童”的结论,在中国也有所体现。

童年逆境之所以对女性在心理上的影响更明显,这可能与童年逆境经历分值较高的女性表现出前额叶皮层和杏仁核之间的联系较弱有关。

德国Christine Heim等人今年1月发表在《神经病学年鉴》上的一项研究显示,童年不良经历会在神经生物学层面留下持久影响,改变内分泌和免疫系统。该研究发现,童年遭遇严重压力或创伤的女性,在年轻时大脑总灰质体积较小,成年后皮层下灰质体积反而增大,随年龄增长,她们的大脑萎缩速度更快。

有过童年逆境经历的母亲,可能将创伤传递给下一代

有过童年逆境经历的母亲,也可能通过生育和家庭养育将童年逆境经历创伤传递给下一代, 例如van den Heuvel(2023)研究发现在儿童期遭受虐待程度较严重的母亲所怀的胎儿,杏仁核与左侧前额叶皮质和左侧前运动皮质的连接性相对较高,而与脑干、右侧前运动皮质的连接性相对较低(刘娟等,2024)。

童年逆境经历带来的身心问题,不仅给个体和家庭带来痛苦,也给世界各国造成巨大的经济负担。一份研究显示欧洲由童年逆境经历造成的年度总损失值约为5810亿美元,北美该数值约为7480亿美元,童年逆境经历流行率降低10%可能等同于每年为城市治理节省1050亿美元(Bellis,2019)。

美国已将童年逆境经历纳入流行病学调查管理体系,疾控中心从2009年开始收集多种童年不良经历的流行率数据,作为其“行为风险因素检测系统(BRFSS)”的一部分,这个建立于1984年的系统,通过每月连续电话询问调查,收集18岁以上美国人与疾病发生、发展或死亡有关的行为危险因素资料,包括吸烟、饮酒、缺乏锻炼、不良饮食、不使用安全带等,并使这些行为危险因素资料为公共卫生及疾病控制的计划、措施服务。

美国从2009到2020年收集童年逆境经历的州。图源:https://pacesconnection.crowdstack.io/g/state-aces-action-group/blog/behavioral-risk-factor-surveillance-system-brfss

童年逆境经历,已经不仅仅是神经递质受损的神经生物学和童年逆境经历引发的慢性病问题,由于女性在生育和养育上承担关键角色,也是关系到优生优育的人口问题。同时,童年逆境经历间接带来的青少年犯罪、低收入、就业困难等社会风险,已成为城市可持续发展中的棘手内容。

创伤知情的社会支持是最好的“解毒剂”

童年逆境经历本身并不是一种疾病,而是影响健康的风险因素。它增加了成年后患上多种精神健康问题(如抑郁、焦虑、创伤后应激障碍等)的概率,并通过有毒的心理应激反应,显著提高肥胖、心脏病、高血压、糖尿病等慢性病的患病风险。

目前没有专门针对童年逆境经历本身的药物治疗,主要通过药物干预或心理治疗,来应对其导致的具体症状和精神疾病。例如,通过创伤聚焦认知行为治疗(Trauma-focused Cognitive Behavioral Therapy, TF-CBT)、EMDR眼动脱敏疗法、SE身体经验创伤疗法、DBT辩证行为疗法、基于依恋理论的PCIT亲子互动疗法、接纳与承诺疗法(ACT)与正念减压、心理动力学治疗与叙事治疗、家庭治疗和团体治疗等方法,都能有效处理童年逆境经历引发的心理创伤。

只有有效识别童年创伤,才能精准治疗。如果普及童年逆境经历评估,我们就能根据识别出的童年逆境经历分值,对青少年抑郁症患者或成年肥胖病患者,进行有针对性的护理和治疗。开展体重管理三年计划,也可以试着先评估一下减重者的童年逆境经历分值,或许能提供更加个性化的减重方案。

美国疾控中心给出的创造积极童年的六种途径。图源:https://www.cdc.gov/aces/media/images/We-Can-Create-Positive-Childhood-Experiences.png

童年逆境经历还是一种来自人际关系的创伤。要预防和干预,我们需要建构良性互动关系,提供安全快乐的养育和社会支持环境。健康的母亲、融洽的家庭关系、稳定且体面的家庭收入、保护性的养育环境、安全且支持性的社区,都可以帮助创建积极的童年经历,尽早干预。

家庭内部的关系压力也来自于社会,我们还需要增强青少年的社区参与和社会情感发展。需要在社区、组织和系统层面,需要建构一个全面“创伤知情”的社会支持体系来做童年逆境经历的“解毒剂”。具体建议如下:

1.从城市到农村,在医院及社区门诊普及童年逆境经历筛查,尽可能早地预防和避免童年逆境对发育中的大脑的负面影响。

2.提升“童年逆境经历”引起的心理创伤救治相关专科服务能力,加强相关专业人员培训。

3.加强“创伤知情”的公共健康教育,提升童年逆境经历的识别和干预能力,同时也要避免对“童年逆境经历”的标签化、污名化的负面影响。

4.构建完善的“创伤知情护理(Trauma-Informed Care,TIC)”社会支持体系,提升医疗、精神卫生、家长、学校教师、公安、司法、社会服务、社区等多个社会部门的“创伤知情”敏感度,避免在工作中对有创伤史的童年创伤“携带者”,带来二次伤害。

比如,一个创伤知情的性教育课课堂,老师应该具备创伤知情的敏感度和识别童年创伤的能力,以避免在男女同上的课程内容上,让有过童年被异性性侵犯经历的学生的心理创伤被激活,带来应激反应。不论有过这样经历的学生是男还是女,若出现创伤激活的情况,老师也有能力及时识别和干预,避免更负面的影响发生。

5.立法让“打小孩”入刑,全面禁止各种类型的体罚。

在立法方面,目前最大的阻碍有三点:首先是观念上存在盲区,认为打小孩是不值一提的小事情,就如同过去认为打老婆是家务事一样。其次是量刑标的过于宽松,目前我们在身边见到的很多对青少年身心带来严重伤害的体罚行为,却并未达到目前法律上可界定为“轻伤”的程度。我们都知道不能虐待儿童,但体罚要达到多少次以上,才能算得上是“虐待儿童”,目前没有明确的界定方法。第三是童年逆境带来对大脑和心理上的伤害,可能需要延续多年才能浮现出来,缺少对心理伤害指标进行有效评估的方法和工具,也给量刑带来困难。

香港法律在打小孩这件事上的法律立场非常明确,香港法例第212章第27条《侵害人身罪条例》规定“任何人故意袭击、虐待、忽略、抛弃或遗弃由他所管养、看管或照顾的16岁或以下的儿童或少年人,而导致其受到不必要的苦楚或健康损害,均属刑事罪行”,或可成为我们将打小孩行为“入刑”的司法参考。

没有优育,谈何优生

从创伤知情的意识提升到创伤知情的社区治理,要做的事情还很多。我在深圳一个城中村中经营的女性书店,两年多来接触最多的是14-16岁的青春期女孩,她们大多数都经历过或者正在经历着1种以上的不同类型的童年逆境。有的在小学因遭遇黄谣导致中度抑郁,有的遭遇同龄人街头霸凌,有的厌学退学,有的过早成人化……我亲眼见过她们身上的伤痕,听过她们的伤心故事,这让我更加深信童年逆境经历的研究并不是天方夜谭,而是真实发生在我们身边的家庭和孩子身上,影响着她们的健康和生活。

作者的社区书店门口贴着“本店禁止打小孩”。任珏摄

我的书店并不能帮助她们彻底摆脱她们的处境,但是当她们遭遇家暴无处可去的时候,或者在遇到街头霸凌的时候,可以来书店躲一躲。当她们抑郁、内心痛不欲生的时候,我可以陪她们聊聊天,哪怕是说说八卦,都能帮她们疏解一些大脑中的童年逆境经历毒素。

在非洲部落有一句谚语:It takes a village to raise a child.(养育一个孩子,要举全村之力。)这说明养育关系并不仅局限于家庭内部,也包括社会层面的“社会支持型养育关系”。

生育友好型社会的目标,并不是让每个女性成为生育机器,而是为了实现每个家庭优生优育的福祉。从童年逆境经历视角来看,如果没有优育,女性生育力(不论是生育意愿还是生育能力)可能早在其童年和青春期阶段就已因为体罚和心理攻击受到了损伤,很难支持优生。要形成生育友好社会,就从禁止打小孩开始吧。

参考文献

1.《婴幼儿科学性教育》,刘芳编著,二十一世纪出版社2003年版

2. Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9635069/

3.《深井效应》,娜丁·伯克·哈里斯著,林玮、卓千惠译,浙江教育出版社2020年版

4. McCrory, E., De Brito, S. A., & Viding, E. (2010). Research review: the neurobiology and genetics of maltreatment and adversity. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(10), 1079-1095.

5.《童年逆境如何影响一生健康》,唐娜杰克逊·中泽著,郝团虎、雷振宁、李彬译,机械工程出版社2021年版

6. Lussier, A. A., Smith, B. J., Fisher, J., Luo, M., Cerutti, J., Schneper, L., ... & Dunn, E. C. (2024). DNA methylation mediates the link between adversity and depressive symptoms. Nature Mental Health, 2(12), 1476-1485.

7. Lin, L., Wang, H. H., Lu, C., Chen, W., & Guo, V. Y. (2021). Adverse childhood experiences and subsequent chronic diseases among middle-aged or older adults in China and associations with demographic and socioeconomic characteristics. JAMA Network Open, 4(10), e2130143-e2130143.

8. 陈雁如,张曼,郭宏达,等.中国农村地区青少年忽视及躯体虐待经历与非自杀性自伤行为的关联[J].中国学校卫生,2019,40(07):984-986+990.

9.卜钰,陈丽华,郭海英,等.情感虐待与儿童社交焦虑:基本心理需要和自尊的多重中介作用[J].中国临床心理学杂志,2017,25(02):203-207.

10. 侯佳璐,康凤英,焦玉,等.童年创伤与青少年抑郁的关系:社会支持和应对方式的中介作用[J].护理研究,2022,36(16):2909-2913.

11. 谭红秀,林诗韵,龙易成,等.童年期情感虐待与青少年自伤行为的关系:一项有调节的中介分析[J].心理学探新,2023,43(04):329-335.

12. Wang, G. F., Jiang, L., Wang, L. H., Hu, G. Y., Fang, Y., Yuan, S. S., ... & Su, P. Y. (2019). Examining childhood maltreatment and school bullying among adolescents: a cross-sectional study from Anhui Province in China. Journal of Interpersonal Violence, 34(5), 980-999. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0886260516647000

13. Zuo, X., Zhang, Z., Yan, L., Lian, Q., Yu, C., Tu, X., & Lou, C. (2021). Childhood adversity subtypes and violence victimization and perpetration among early adolescents in Shanghai, China. BMC Pediatrics, 21, 1-10.

14. Cui, G., & Lan, X. (2020). The associations of parental harsh discipline, adolescents’ gender, and grit profiles with aggressive behavior among Chinese early adolescents. Frontiers in Psychology, 11, 323. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7083215/#S5

15. 万国威,徐毅成.性别视角下中国农村儿童的暴力经历及其对心理健康的影响[J].社会建设,2022,9(05):66-82.

16. Fleck, L., Buss, C., Bauer, M., Stein, M., Mekle, R., Kock, L., Klawitter, H., Godara, M., Ramler, J., Entringer, S. and Endres, M., (2025). Early‐Life adversity predicts markers of Aging‐Related neuroinflammation, neurodegeneration, and cognitive impairment in women. Annals of Neurology.97(04):642-656

17. Herringa, R. J., Birn, R. M., Ruttle, P. L., Burghy, C. A., Stodola, D. E., Davidson, R. J., & Essex, M. J. (2013). Childhood maltreatment is associated with altered fear circuitry and increased internalizing symptoms by late adolescence. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(47), 19119-19124.

18. Vaidya, N., Marquand, A. F., Nees, F., Siehl, S., & Schumann, G. (2024). The impact of psychosocial adversity on brain and behaviour: an overview of existing knowledge and directions for future research. Molecular Psychiatry, 29(10), 3245-3267.

19. van den Heuvel, M. I., Monk, C., Hendrix, C. L., Hect, J., Lee, S., Feng, T., & Thomason, M. E. (2023). Intergenerational transmission of maternal childhood maltreatment prior to birth: effects on human fetal amygdala functional connectivity. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 62(10), 1134-1146.

20. 刘娟,刘剑波,柯晓殷.母亲童年期创伤对代际传递影响机制的研究进展[J].中国当代儿科杂志,2024,26(02):207-212.

21. 刘 璟,王妍.童年逆境与精神健康——情绪反应和执行功能的中介与调节作用[J].心理学进展, 2024,14(05): 724-741.

22. Bellis, M. A., Hughes, K., Ford, K., Rodriguez, G. R., Sethi, D., & Passmore, J. (2019). Life course health consequences and associated annual costs of adverse childhood experiences across Europe and North America: a systematic review and meta-analysis. The Lancet public health, 4(10), e517-e528.

白宫新闻秘书莱维特:特朗普将在今天晚些时候签署汽车关税行政命令

国铁集团去年收入12830亿元增3%,全年铁路运输利润总额创新高

【校企合作】浙商中拓与上海外国语大学东方语学院签订校企合作协议

单亲妈妈陪读16年,长沙轮椅男孩考研上岸:希望试着一个人生活,不想让妈妈那么累

AI主线狂拉!小米领涨4%,开源MiMo大模型,港股互联网ETF涨超2%

“人工智能是年轻的事业,也是年轻人的事业”,沪上高校师生畅谈感想

Meta推出融合社交元素的独立AI应用,与ChatGPT抗衡